2019年,德国一家女性用品公司出版了一本《棉条书》,书里一个字都没有,取而代之的是十几个卫生棉条。这本书上市后,一时洛阳纸贵,两天便被抢购一空,最终卖出近万本[1]。

当时,德国对棉条、卫生巾等生理用品收取高达19%的增值税,与奢侈品相当;但《棉条书》属于出版物,在德国税法中,书籍、食品等被认定为日常生活必需品,享受税率优惠,只用缴纳7%的税。

无独有偶,中国对避孕套免税,粮油、出版物等的增值税为9%,卫生巾则是13%。

这种对生理用品征收更高消费税/增值税的行为,被反对者们称为“月经税(或棉条税,Tampon Tax)”。由于原材料短缺、运输成本激增,卫生巾的平均成本在过去一年里上涨了8.3%,棉条则上涨了近10%[2],加之高额的赋税,卫生巾对很多女性来说,慢慢的变成了沉重的负担。

“月经税”在全球各地都存在已久。在韩国,卫生巾比发达国家要贵50%以上,而且还越卖越贵,一口气涨价20%[3];贫穷人家只能用鞋垫或纸巾替代,被称为“鞋垫女孩”。

2016年7月3日,韩国首尔街头,一道贴满红色卫生巾与标语的幕墙吸引了行人的目光。这面墙上写满了韩国女性积压在心的愤怒——月经很恶心?我们从13岁开始就要面对它。

疫情三年里,这种困顿露出了锋利的獠牙。美国的超市和商店里的货架空荡荡[2],英国一家慈善机构发放的免费生理用品数量是疫情前的六倍[4];在中国,网友们为了2毛钱的散装卫生巾和高铁能否售卖卫生巾吵翻了天。

一元一片的卫生巾,是一种难以启齿的隐痛,也是一种对社会进步含蓄又剧烈的拷问。

1914年,美国造纸公司金佰利的两位高管发现并引进了一种名为“纤维棉”的新材料,吸水性比棉花强五倍,却只用一半的价格。

一战期间,金佰利便为美国陆军生产手术棉与绷带。战后,受到美军护士启发,金佰利在1921年推出了世界上第一个抛弃式卫生巾品牌“高洁丝”。

中国女性用上卫生巾远在改革开放之后。1984年,福建商人许连捷偶然接触到来自香港的卫生巾生产设备,彼时卫生巾已在海外普及,但他的妻子却连见都没见过。

“天要下大钱了[5]。”许连捷押上全部身家,创立恒安国际与卫生巾品牌“安乐”。

诚如许老板所想,卫生巾集大规模、高频次与强刚需于一体, 是个诱人的零售机会。

论规模,一半人口都是卫生巾的潜在用户,此刻全球就有8亿人要用到它;论频次,卫生巾是女性日常生活的基本必需品,她们一生中有7年时间都在不受控制地流血,需要按月复购、持续长达40年。

短短三十年,卫生巾的在我国的渗透率就实现了从0到100%的跃迁。2018年,国人消费了1200亿片卫生巾,销量是避孕套的7.5倍,市场规模接近后者的5倍。

恒安国际则一跃成为国内最大的卫生巾厂商,市占率超过尤妮佳、宝洁等外资巨头,市值一度突破千亿港元。

印度纪录片《护垫侠》讲述了这样一个故事:主人公年少辍学,发现妻子买不起卫生巾只能用破布后,顶着周遭异样的眼光自搞科研,最终发明了平价的卫生巾生产线。

卫生巾的生产的基本工艺并不复杂,“护垫侠”的平价卫生巾与宝洁等大品牌的产品,差距主要在原材料上——尤其是依赖进口的高分子吸水树脂、绒毛浆等。

美国是全球唯一的绒毛浆净出口国[6],女性的卫生巾、婴儿的纸尿裤,不能离开美国南部老铁的支持。当地林业资源丰富,巨头国际纸业从造纸改行做绒毛浆,是卫生巾和纸尿裤厂家的主要供应商。

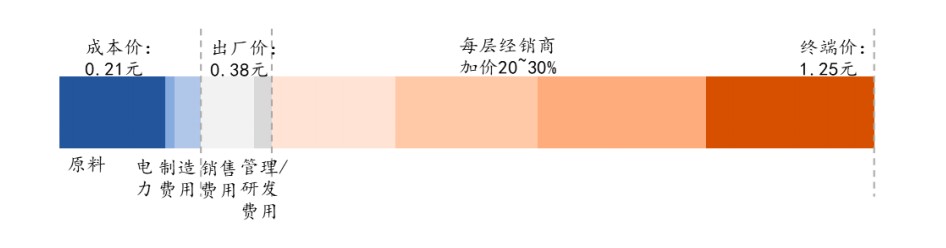

单从生产环节看,行业平均毛利水平约为45%。恒安国际2021年的卫生巾业务毛利率高达70.5%,是其纸尿裤业务的两倍。2017年,重庆百亚冲击IPO时,曾公布旗下“自由点”卫生巾的出厂价:每片0.44元。护舒宝的棉质日用款也低至0.45元/片。

但行业的净利率水平却不高,包括恒安国际在内,头部厂商的净利率在8%-20%之间。消失的利润里,大半都被渠道商瓜分干净,每层经销商加价率高达20%-30%,终端零售价是出厂价的三倍多。

另一个吞噬利润的地方是广告,卫生巾行业普遍销售费用高企,行业平均销售费用占到销售额的约23%。换句话说,即便卫生巾成为免税品,可能也便宜不了多少钱。

首先,卫生巾的市场集中度很高,头部品牌有足够的实力抬升市场行情报价。美国与日本前五大厂家的市占率分别达到72%和97%[x];而在中国,超过八成的市场占有率都为前十大品牌所有。

最近五年,美国的生理用品市场规模从始至终维持在30亿美元左右,增长率一度低于1%,日本也是如此。一个最直接的原因是育龄女性不够用了——2021年,美国和日本的人口增长率分别是 0.1%和-0.5%。

结果就是,品牌商们主动消费升级,让女性在卫生巾上花更多钱。裤型卫生巾、液体卫生巾,以及有机棉卫生巾、工业棉条、智能月经杯等新品层出不穷,越来越贵。

2018年,国内单片卫生巾价格同比上涨4.7%,同期市场规模增长了5.7%。

“第一次体会到做女人真好”——你可能以为这句广告语来自卫生巾品牌,但实际上它来自丰胸产品。

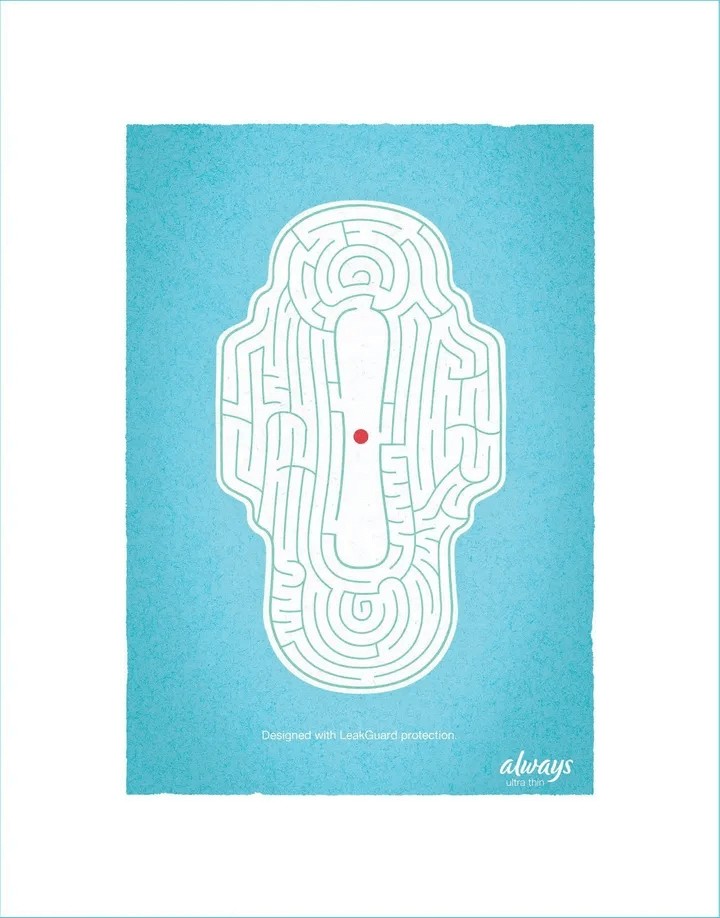

人们对卫生巾广告的困惑由来已久:为什么经血总是蓝色的;为什么月经不叫月经,而是“每个月总有那几天”;为什么广告主角永远俏皮、快乐、爱运动,仿佛下一秒就要称霸铁人三项。

月经羞耻是这一切谜语的根源。传统社会里,女性因为月经被赶出寺庙与厨房,甚至要到野外的小屋里“封控”;现代社会,羞耻是无法安心、大声地讨论月经,是讳莫如深的广告语,是Instagram能容忍女菩萨发裸照、却不让染上经血的长裤过审[7]。

自诞生之初,卫生巾厂家就在与月经羞耻做斗争。高洁丝上市后曾收到一堆投诉信,后来采用投币自取的销售方式,让羞于启齿的北美妇女免于和售货员交谈,才成功打开市场[8]。许连捷的“安乐”卫生巾,一开始由于找不到愿意推销卫生巾的女性,只能雇男业务员。

在美国,生理用品直到1972年才被允许投放电视广告;1985年,《老友记》Monica的演员成了第一个在电视广告中说出“月经”一词的人。

2011年,卫生巾广告中第一次隐晦地出现红色血滴;近几年,高洁丝与一些初创品牌尝试使用红色液体,结局大多是引起监督管理的机构注意,或被平台重拳出击[9]。

英国卫生巾品牌Bodyform拍过一条广告,里面的女性角色一反主流广告中小仙女的形象,而以拳击运动员、芭蕾舞演员、攀岩爱好者取而代之。几乎每一帧画面都有鲜血,以及他们的广告语:No blood should hold us back。

这种被迫的隐晦无声加重了人们对月经的误解。1983年,美国第一位女性宇航员萨丽·莱德进入太空前,NASA工程师还搞不明白“100根棉条够不够用七天”[10]。

直到今天,一些人还认为月经可以用毅力控制,或是常常忘记卫生巾是关乎健康与尊严的基本必需品。疫情期间,女性生理用品荣膺“非必要”物资[11];上海封控期间,卫生巾的团购成功率不足10%,低于电子烟和鲍鱼[12]。

2015年,一个研究小组在肯尼亚发现,当地一些年仅15岁的女孩在通过易赚钱买卫生巾,“这是她们仅有的选择[13]。”

在肯尼亚,一包平价卫生巾的价格不到3块钱。这笔每月不足10元的开销,却让卫生巾成为65%肯尼亚女性消费不起的奢侈品[14]。

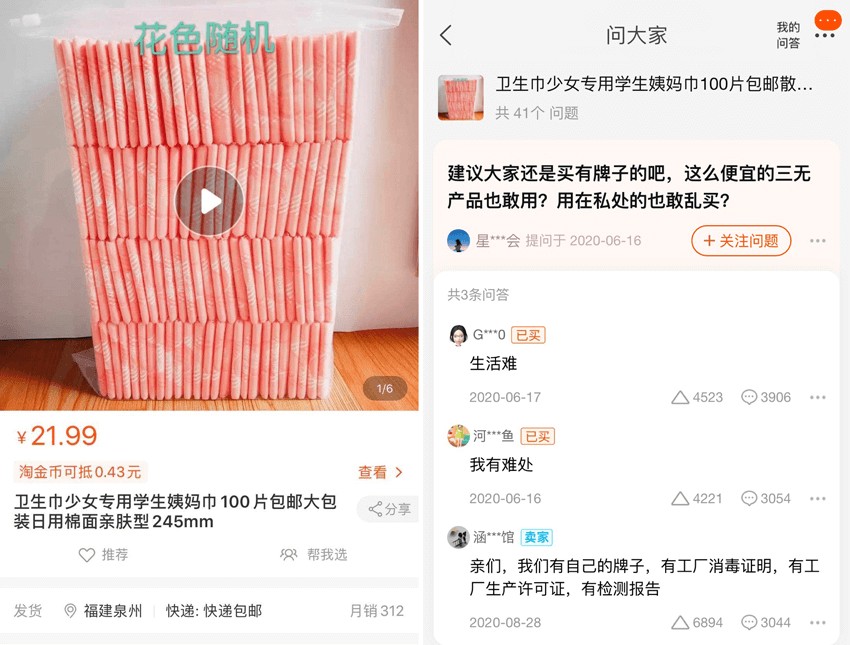

全球有5亿女性因贫穷而无法负担最基本的生理用品。发达国家也不能幸免,美国每十个女大学生里,就有一个买不起卫生巾[15];在日本,这一个数字是1/5[16]。在中国,有400万女童处于月经贫困,这些窘迫隐藏在2毛钱一片的散装卫生巾,与那句“我有难处”里。

月经贫困不只是“买不起”那么简单。由于使用碎布片、树叶、报纸等不卫生的替代品,女性有更高的概率患上尿路感染等问题。

“贫困”也许是一个相对概念,但仅仅因为生理构造差异,女性生来就背了一笔债务——她们在一生中要用掉12000片卫生巾,按每片1.5元估算,总计18000元。

正如文章开头描述,“月经税”既是一个概念,又是一种实实在在的税收项目。美国曾有80%的州都对生理用品征收堪比奢侈品的税率,但壮阳药和高尔夫俱乐部会员却能免税。连奥巴马都摸不着头脑:“也许因为法律是由男性制定的[17]。”

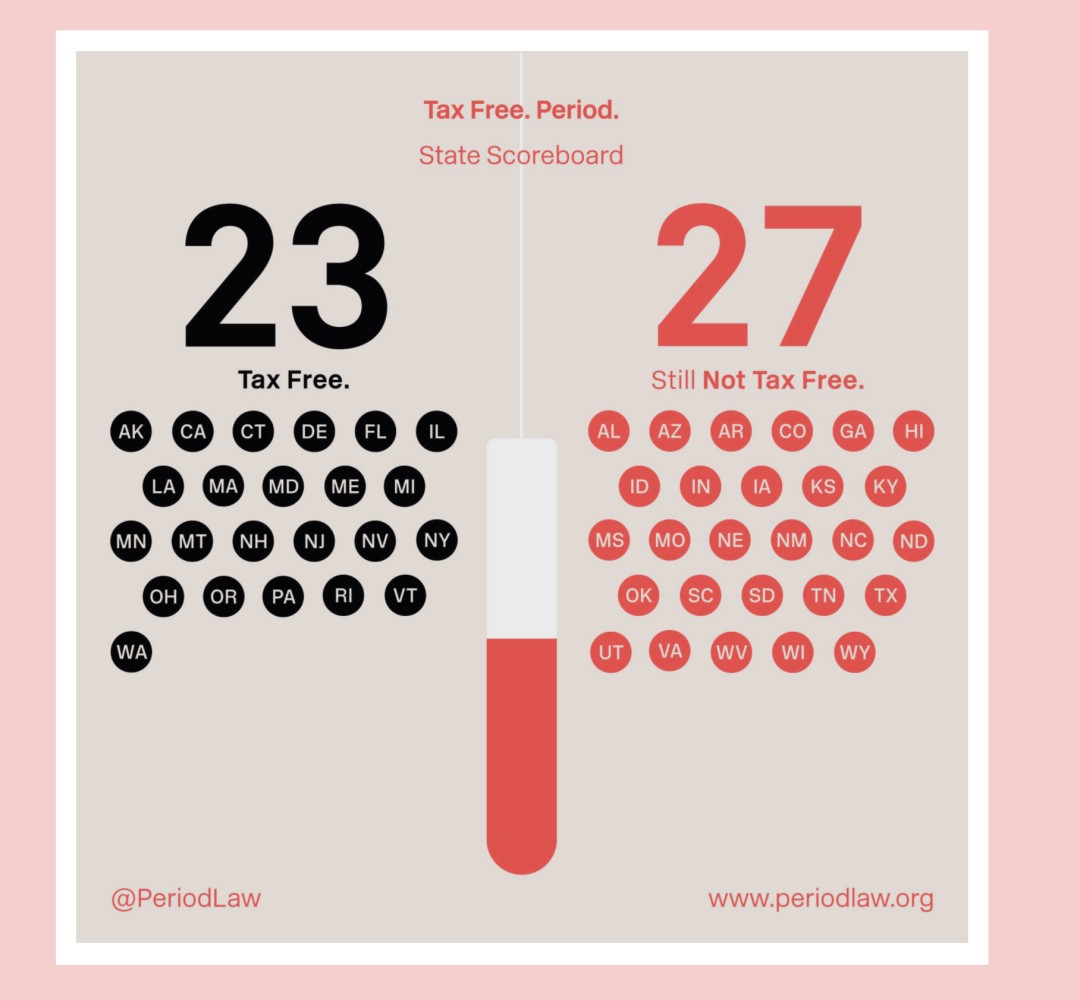

消除月经税的呼声与行动近年来愈发强烈,《棉条书》出版的第二年,德国便将生理用品的税率从19%降至7%;在今天,美国对卫生巾免税的州已经增加至23个。美国人专门建立了一个网站,统计还有哪些州依然对卫生巾征税。

一个有些让人意外的事实是,激进推动卫生巾免税的反而是第三世界。早在2004年,肯尼亚就成为全世界第一个废除生理用品附加税的国家;在2015年以前,牙买加、尼加拉瓜、尼日利亚、坦桑尼亚和黎巴嫩等国也都已经消除了月经税[18]。

遗憾的是,免税的作用似乎有限。2021年,英国取消5%增值税后,生理用品的价格只下降不到1%[19];而在美国伊利诺伊州,卫生巾和棉条在废税一年后反而涨价了[20]。

当我们为高铁上能否售卖卫生巾吵得不可开交时,生活在他处的人们慢慢的开始探索免费提供卫生巾的可能性。

肯尼亚、南非还有博茨瓦纳等非洲国家实现校园内的免费供应[21]。苏格兰是全球第一个真正的完成“卫生巾自由”的国家——在公共场所免费提供生理用品,包括学校、电影院、图书馆、公共健身房等;供应产品则包括卫生巾、棉条和可循环使用的月经裤。

他们甚至做了一个名为“Pickup My Period”的APP,帮用户找到距离最近的供应点[22]。截至今年8月法案正式生效,苏格兰人为此努力了整整六年,并已投资超过2700万英镑[23]。

有批评者认为,女性又不是,为何需要滥用纳税人的钱?在一份公开文件中,苏格兰政府自豪地表示,这项法案是保障平等与尊严的基石[23]。

免费提供卫生巾也只是消除月经贫困的第一步,女性面临的问题远比想象中要更加复杂。

在奥斯卡最佳纪录短片《月事革命》中,当地女孩成功生产出便宜耐用的卫生巾,却对另一件事无能为力——由于学校和家里没有干净的水源、安全的厕所,她们只能躲避着男人们的目光,步行前往遥远的公厕。

历史课本里,文明的进步总是剧烈又迅速的,以至于我们常常因为粗线条的笔墨忽略了那些漫长的博弈和反复。

比如免税卫生巾就会牵扯很多问题,在肯尼亚,人们发现虽然卫生巾成品免税了,但生产材料在交易过程中依然会被征税。而一旦将原材料免税,有可能导致偷税漏税问题。又比如一次性的卫生用品大多被当作塑料垃圾,最后进了垃圾填埋场,垃圾处理很可能又是一个问题。

事实上,大到社会兜底体系、全民医疗保险覆盖,小到导盲犬能不能上公交、卫生巾要不要征税,一个社会的进步往往是在一个又一个轻微的脚步声中不断推敲不断反复的。进步的力量并非全都来自威不可测的文件和拔地而起的工程,反而是那些零星的微弱的呐喊声。

进步的源头总是隐藏在一个个微不足道的细节里——也许是一句“我有难处”,也许是一本棉条书,又或是用红色卫生巾贴在墙上的愤怒。